こんにちは現役アウトドアガイドのAKです。

今回は四国吉野川ラフティングで有名な、大歩危小歩危ラフティングの2つのコースの違いについて紹介したいと思います。

知っている方もいるかもしれませんが、吉野川のラフティングは大歩危コースと、小歩危コース2つのラフティングコースがあります。

噂に名高い日本一の激流楽しみだぜ!

…でも、大歩危コースと小歩危コースって何が違うの?

この記事を読めば、大歩危小歩危の違いがはっきりわかるよ。

動画とテキストで解説するので、本記事を最後まで読めばより吉野川ラフティングを楽しめるはず。

また、波はあるけどしょぼい所をチャラ瀬(非公式)と筆者は読んでいます(*´ω`)

アソビュー![]() でツアーを予約するといいですよ。

でツアーを予約するといいですよ。

- どこよりも安い料金(最安値保障)

- 当日の予約スマホでOK(24時間対応)

- アウトドア・インドア問わず400種類以上の遊びに対応

ラフティングの後の温泉や宿泊施設も、最安値で探せます。

また、口コミも見れるのでツアーの比較も簡単。

楽して安くツアーを予約するなら、アソビュー![]() を利用すれば間違いありませんよ。

を利用すれば間違いありませんよ。

大歩危コースは高波がえぐい|小歩危コースは落差がヤバい

四国吉野川ラフティングには、大歩危コースと小歩危コース2つがあります。

大歩危と小歩危は同じ吉野川ですが、区間によって呼び方が分かれています。

大歩危と小歩危を簡単に説明すると、以下の通り。

- 吉野川の上流部

- 水位が多い時に開催

- 波の大歩危と言われるビックウェーブが特徴

- 吉野川の下流部

- 水位が少ないときに開催

- 落差の小歩危と言われており、落ち込みが多い

一見すると、大歩危の方が迫力があると感じますが、それぞれ全く違う魅力がありどっちも最高です。

僕は100回以上下ってるけど、未だに飽きないほどスリリングだよ。

国内最高峰の激流というのは、伊達ではなくラフティングの世界大会が吉野川で開催されたことも

世界が認める激しくも美しい川です。

ラフティングに興味があるなら、一度は絶対に体験してほしい川ですね。

大歩危コースは波が高い!(別名波の大歩危)

なんで大歩危コースは波が高いの?

吉野川の水位が高いとき(110cm)を超えたら大歩危コースになるからだよ。

単純にダム放流や雨水などで川が増水し、規定水量を超えた時に大歩危コースが開催されるからです。

そのため、マジで2mクラスのビックウェーブが襲ってくるので、そこをラフティングボートでぶち抜いていきます。

漕ぎが弱くて、推進力がないと波にやられてひっくり返るのでスリルはヤバい。

何故、大歩危コースは波が高いのかというと、やはり水位が多い時(110m~3mの時)に行くので必然的に波が高くなるのです。

つまり、チームワークと諦めない心が重要。

また、もう1つの特徴は大歩危コースの距離になります。

各社違いはありますが、スタートしてからゴールまで約15kmのコースを下ります。

水量が多いので15kmのコースですがスイスイ進んで行きますよ。

スタートポイントは高知県からスタートし、高知~徳島に下って行くので県境にあるのも素敵(*´ω`)

川からボートで県をまたぐなんて経験は大歩危コースだけの特典です。

ちなみに、吉野川ラフティングに行ったら、是非とも行ってほしい観光スポットが祖谷のかずら橋。

大歩危コースの4つの激流

ここからは、大歩危コースにある4つの難所について紹介していきます。

今から説明する難所は、いずれもボートをひっくり返すようなパワーを持った激流になるので、心して見て下さいね。

一番目の難所、豊永の瀬

大歩危のツアーではまず初めに下る難所が、豊永の瀬になります。

瀬の特徴としては、かなり長い瀬であり更に、高い波が200m程続きます。

(この動画ではラフティングボートではなくダッキーで下っています。)

更にこの瀬には上段、下段と別れているので合計すると400m以上高波が続き、スタートしてすぐに吉野川の洗礼を浴びる事になります。

第一の難所、豊永の瀬をチーム皆でクリアーしましょう!

第二の難所・三段の瀬(別名Vストッパー)

大歩危コースの第二の難所は三段の瀬で(別名Vストッパ)とも呼ばれています・

三段の瀬の特徴は、波がVの字になっていますよね。

Vの波が大波でボートをひっくり返す程のパーワを持っています。

動画を見てもラフトボートがあわや、ひっくり返りそうになっていますよね。

三段の瀬は大歩危コースでも1,2を争う難所なので非常にスリルのある激流です。

第三の難所・岩原の瀬(別名ダンスホール)

岩原の瀬は、瀬の真ん中に大きなくぼみのように掘れている場所があります。

この大きなくぼみにボートが入ってしまうと、ボートの推進力が無くなります。

そのままボートは停滞し激しく揺れ、ダンスをするので別名ダンスホールとも言われています。

動画でも、ホールのスレスレをラフトボートが通過していますが、あと半艇でもズレていると見事にダンスしひっくり返っていた事でしょう。

動画からも岩原の瀬の迫力が伝わりますよね。

岩原の瀬は、基本的には真ん中のくぼみを避けますが、あえて激しい場所に突っ込んで行くこともできます。(水量によって危険なら避けて行きます)

激しいラフティングを望んでいる方は、ガイドさんに相談してみて下さいね。

ただ、真ん中に突っ込んで行くと停滞→ダンス→ひっくり返る事になると思って下さい(笑)

第四の瀬・国境の瀬

第四の瀬を国境の瀬と言います。

この瀬は、その名前の通り高知県と徳島県の県境のある場所になります。

国境の瀬の上流側は高知県、下流側は徳島県になります。

動画を見ても最初のボートがひっくり返っているので、その激しさが伝わりますね。

ひっくり返ったボートの人達は、高知県と徳島県を体一つで流れた事になりますね(笑)

第四の難所に恥じない激流ですので、是非皆さん大歩危ラフティングに参加した際は楽しんで下さいね。

もしひっくり返ってもライフジャケットを着ているので必ず浮きますしプロのガイドさんがサポートしてくれるので安心してください。

ひっくり返るのも貴重な経験ですから(笑)

また、大歩危コースは水位が110m以上の時に開催されますから紹介した4つの激流以外にも、波が高く楽しめるスポットがたくさんあります。

高波を超えて行く快感は、日本の川でも最高クラスです。

小歩危コースの特徴は落差!

小歩危コースは落差がヤバい。

でも、小歩危コースの落差がヤバいのはなんでなの?

水位が110m以下で小歩危コースに行くんだけど…

単純に水位が下がれば落差が出るからだよ。

少しわかりにくいかもなので、飛び込みを例にして考えてみましょう。

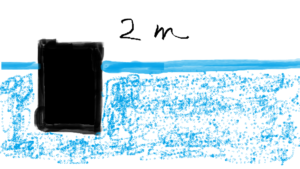

e

e

手書きのイラストで汚くて申し訳ないですが、高さ3mの飛びみ岩を例に考えると、水位が低い1mの時の方が落差が出ているのがわかりますよね。

反対に水位が2mと高くなれば、その分落差がなくなり飛び込みも低くなっているのがわかります。

つまり、小歩危コースはもともと落差が激しい地形なので、水位が下がる事で更に落差の影響が大きくなるってイメージです。

大歩危よりも小歩危の方が下る難易度が高く、ガイドの腕の見せ所。

特に小歩危一の難所と言われる奈落は、最大落差3mの化け物レベル。

その分激流がぎゅっと凝縮しているので、大歩危コースよりも、人気です。

小歩危コースの6つの激流

小歩危コースにはボートがひっくり返る程の激流が全部で6つあります。

小歩危の特徴として、下れば下るほど急流が激しくなるよ。

第一よりも第二、第三と激しくなり、

最後の第六の瀬は、もうこの世のものとは思えない激流が待ち構えていますよ。

このドキドキ感がたまらない(*´ω`)

第一の難所・鉄橋の瀬(茅葺の瀬)

小歩危コースをスタートすると、すぐに鉄橋の瀬が現れます。

ラフティングが初めての方からするとビックリするような急流ですが、小歩危の6つの激流ではもっともイージな瀬です。

そのため、第一の難所である鉄橋の瀬でひっくり返ってしまうと、先が思いやられてしまうので、ここはしっかりチームで下って行きましょう。

余談ですが、始めの瀬である鉄橋でひっくり返る事をフィーバスタートとガイドたちは言っています(笑)

第二の難所・森囲いの瀬

鉄橋の瀬の次に現れる急流ポイントは森囲いの瀬になります。

名前の通り周りは森に囲まれており、流れが急流で長い瀬になります。

また、水量が少ない時には非常にテクニカルな場所になり、岩しかないようなコースを避けて下るので、ガイドの腕の見せ所です。

第三の難所・ 二段の瀬

テクニカルな森囲いの瀬を下ると二段の瀬に突入します。

二段の瀬の特徴は2つの落ち込みがあり、特に1つ目の落ち込みが落差が大きいです。

この二段の瀬は絶好の遊びスポットで、ラフティングボートでサーフィンという遊びができるスポットになります。

第四の難所・大滝の瀬

第四の瀬は大滝の瀬と呼ばれる場所です。

この瀬の特徴は大きく右から左にカーブしその後また左に下るイメージになります。

最後に大きなホール(落差がある滝のような場所)が真ん中にありそこに突っ込むとボートがひっくり返ります。

上手く真ん中からそれないと動画のように転覆するボートも出て来るでしょう(笑)

また、大滝の瀬はあえて真ん中のホール(落差がある滝のような場所)にボートを突っ込み大滝サーフィンというひっくり返るのが当たり前の激しい遊びができます。

非常に激しい遊びなのですが、激しさ重視の人にはたまらない遊びなので吉野川の名物的スポットになっています。

第五の難所・曲がり戸の瀬

大滝の急流を超えた先にあるのは第五の難所の曲がり戸の瀬になります。

ぶっちゃけ、ココが一番難しくてテクニカル。

ガイドはもちろん、お客様もココを下るときはガチ。

なぜなら、曲がり戸の瀬には、奈落という落差3mのスポットがあります。

ここは、チンさむでは形容しがたい迫力(*´ω`)

動画を見てもわかるように真ん中に大きな滝があり、これぞ落差の小歩危の名に恥じない場所です。

一番の難所なので、無事下れた時は最高潮にボート内も盛り上がりますよ。

第六の難所・アドの瀬

最後の瀬はアドの瀬になります。

アドの瀬は、落差もそうですが、落ちた時の浮かない具合がヤバい箇所。

落水したら、瀬が終わるまで落水者のヘルメットしか見えません((+_+))

落ちた人は体感1分ぐらい、自然の洗濯機を体感するので非常にスリリング。

とはいえ、まれにクレイジーなお客様は自ら落ちてアドの瀬の水圧で楽しんでます。

大歩危or小歩危のコースを決める要素

最初に言った通り、吉野川ラフティングの大歩危と、小歩危どちらに行くかは水位次第。

吉野川の水位計が

- 110cm以上→大歩危

- 110cm以下→小歩危

これだけ。

ガイドの力量や、お客様の年齢層、サポート体制(人数の確保)などの要素からも判断。

また、水位が規定をオーバーしている場合は、ツアーが中止になります。

ツアー中止の基準は各社様々ですが、水位が3m50㎝以上になると中止するのがほとんど。

| 大歩危コース | 小歩危コース |

|---|---|

| 水位 | 110cm以上 |

| 水位 | 110cm以下 |

| 中止水位(大歩危小歩危共通) | 3.5m以上 |

まとめると、こんな感じですね。

なので、雨やダムの放流など正直当日になって、どちらのコースになるか決定しています。

大歩危コース小歩危コースどっち?早明浦ダムが吉野川の数位を決める

吉野川には早明浦ダムという大きなダムが上流部にあります。

この早明浦ダムは、ほぼ毎日発電のために放流します。

この放流量によって吉野川の水位も大きく変動し、大歩危コースor小歩危コースになるのかの要因になっています。

7割は、この早明浦ダムの放流量で吉野川の数位変動を占めていると言っても過言ではありません。

なので、ガイドは毎日早明浦ダムの放流量もチェックしているよ。

ダムの放流量は毎日変わります。

また、台風や大雨が予想される前日にはダムが満タンになって溢れないよう普段より多く放流することを予想したりも

様々な要因で変わるので正直、大歩危コースか、小歩危コース。

どっちになるか完全に予想するのは難しいです。

まとめ;大歩危コースは大波の壁を小歩危コースは落差|それぞれ最高に楽しい

- 吉野川の上流部

- 水位が多い時に開催

- 波の大歩危と言われるビックウェーブが特徴

- 吉野川の下流部

- 水位が少ないときに開催

- 落差の小歩危と言われており、落ち込みが多い

正直ボードが転覆することなんて吉野川では日常です。

なので、それすらも楽しめる方向けですね。

もちろん、怖い人には最善の注意を払って下るので転覆する可能性を減らす努力はできますよ。

吉野川ラフティングで楽しんだ後は、疲れた体にビールが最高ですよ。

五臓六腑に染み渡るとはこのこと(*´ω`)

最安値でラフティングを楽しむならココ一択!

そう思った方は、アソビューで予約するといいですよ。

- 他社価格よりも最安値を保証

- 24時間いつでもネット予約可能

- 当日の予約もスマホでカンタン

いろんなポータルサイトがありますが、最安でラフティングできますよ。

独自の特典が付いていたりもするので、他社より絶対お得。

というわけで、吉野川でお待ちしています(*´ω`)

コメント